pubblicata su Robydickfilms:

Sono felice di annunciare l' inizio della mia collaborazione col blog amico

che vi invito a seguire.

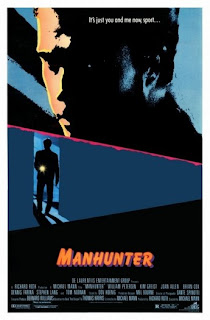

Per il mio esordio, ecco uno dei capolavori del grande Michael Mann, lo splendido Manhunter.

Manhunter (1986)

Lo Sguardo, in ogni suo aspetto e declinazione: è lui il vero protagonista di Manhunter, pellicola targata 1986 per la quale la parola capolavoro, una volta tanto, non suona eccessiva o usata a caso. Diretto dal grandissimo Michael Mann, il film è tratto dall’ ormai celebre romanzo di Thomas Harris, “Il Delitto Della Terza Luna”, pubblicato nel 1981 e meglio conosciuto come “Red Dragon”; è anche illustrissimo (e all’ epoca non troppo conosciuto) predecessore di quel “Silenzio degli Innocenti” che fece man bassa di statuette agli Academy Awards e sbancò i botteghini, spacciandosi per il magnifico film che non è mai stato. Lo è ancor meno, se paragonato a Manhunter, esempio di rigore stilistico e profondità narrativa tipici del cinema di Mann, all’ epoca già autore di gioielli filmici come “Strade Violente” e “La Fortezza” e produttore della serie televisiva Miami Vice, che a livello di stile visivo è tornata spesso nel suo cinema fino ad essere trasposta sul grande schermo, nel 2006, con esiti come sempre eccellenti.

Il romanzo di Harris su cui si basa questo film è il primo della “saga” su Hannibal Lecter, che vedrà susseguirsi altri tre libri e quattro pellicole: Red Dragon vide infatti una seconda trasposizione, nel 2002, diretta da Brett Ratner, assolutamente mediocre e dunque non paragonabile sia all’ opera di Mann sia tantomeno al libro. Un’ operazione smaccatamente commerciale che ebbe un meritato insuccesso.

Will Graham (William Petersen), è un ex profiler dell’ FBI: ritiratosi prima del tempo, porta con sé le cicatrici, fisiche ed interiori, della cattura di Hannibal Lecter (qui chiamato, per l’ unica volta, Lecktor, per volere del regista, ed interpretato da Brian Cox), illustre psichiatra nonchè feroce serial killer. Graham ha la capacità di calarsi nella mente dell’ assassino, indentificandosi con esso e cercando di carpirne i pensieri e prevederne gli atti: un reiterato “calarsi nell’ abisso” della follia altrui che diventa un tuffarsi nel proprio lato oscuro. L’ intelligenza e la crudeltà di Lecktor spezzano gli equilibri, e Graham crolla. Viene richiamato dal collega Jack Crawford (Dennis Farina) per indagare su un killer che ha massacrato due famiglie, soprannominato “Dente Di Fata” per la sua abitudine di mordere le vittime e che agisce nelle notti di luna piena.

Il film inizia così, con Graham e Crawford seduti sulla spiaggia, appoggiati su un tronco, l’ uno frontalmente, l’altro di schiena, speculari ed opposti. Fin dalla prima inquadratura dunque, il cinema di Mann si dischiude nel suo assoluto rigore, nella bellezza pittorica, in cui nulla è lasciato al caso e dove ogni dettaglio ha la sua importanza poiché ha la sua precisa e perfetta collocazione.

Will accetta l’ incarico, tra i timori della moglie Molly (Kim Greist), ed i propri; nonostante il trauma subito in seguito al caso Lecktor, che al momento dell’ arresto lo morse in volto, ne chiede la consulenza per catturare l’ assassino.

Inizia dunque la caccia all’ uomo, che da indagine si trasforma non solo in una guerra personale verso il killer ma in un vero e proprio processo di identificazione con esso da parte di Graham , graduale ma inesorabile: ne segue le tracce da solo, ripercorrendo ogni suo passo, conversando

con lui ad alta voce, sfidandolo. Will non si limita ad entrare nella sua mente ma, per alcuni istanti, si trasforma in lui, diventa Dente Di Fata.

Non si dimentica facilmente la sequenza in cui Graham, all’ ennesima visione dei filmini girati dalle famiglie in occasioni festose, ripete ossessivamente le stesse frasi, con Jack che lo guarda basito, scioccato: in quel momento, l' uomo è tutt’ uno con il killer, il processo di immedesimazione è giunto al culmine, e l’ indizio determinante balena nel suo cervello, come una folgorazione.

Lo Sguardo, si diceva: in Manhunter, abbiamo una vera e propria anatomia della visione, che è il centro dell’ intero racconto; Toothfairy, ossia Francis Dollarhyde, (magistralmente interpretato da Tom Noonan) fa dello sguardo l’ arma principale, con esso è carnefice e ne è al tempo stesso vittima. Si circonda di specchi, per guardarsi durante i massacri, e con gli stessi frammenti di specchio perfora gli occhi delle sue prede, che trasforma in spettatori, disponendoli come se fossero un pubblico. E’ proprio attraverso il vedere che Francis trova e sceglie la famiglia da sterminare, e sempre con lo sguardo la segue, la studia, la spia. La sua brama è quella di essere amato, voluto, desiderato; attraverso le parole di Graham, tutt' uno con la mente del killer davanti al letto matrimoniale delle vittime, si dà voce alla sua ossessione “ Mi vedo accettato e amato, nello specchio d’ argento dei tuoi occhi”.

Lo Sguardo, e la sua Negazione: Francis incontra Reba (Joan Allen), una ragazza cieca. Con lei, prova la sensazione di cosa significhi essere amati, nella realtà, al di là di tutte le fantasie che hanno nutrito/divorato la sua mente fino a quel momento. Egli non sa amare, non nel modo inteso dal senso comune: ma quando lo vediamo a letto con Reba dormiente al suo fianco e dai suoi occhi cominciano a scorrere le lacrime, siamo scossi dal dubbio. Lei non vede le minacce attorno a sè, che culminano nell’ indimenticabile sequenza finale in casa di Dollarhyde, con l’ ossessivo sottofondo della splendida “In A Gadda Da Vida” degli Iron Butterfly che, dopo aver visto Manhunter, non potrà più essere essere percepita come prima: la simbiosi musica/immagini è talmente perfetta da diventare indissolubile.

Dal punto di vista tecnico, si rasenta la perfezione: Mann espone il proprio manifesto stilistico, la propria cifra inconfondibile. La sua Arte ha un rigore scientifico ma è al tempo stesso “cinema dell’ uomo”: le opere del regista statunitense possono essere viste come un discorso di vera e propria “scienza dell’ umanità”. Un’ umanità perennemente spaesata, irrimediabilmente sola, sezionata minuziosamente nel suo sentire in un susseguirsi di pensieri, istinti, sentimenti, presentati in modo solo apparentemente freddo, talvolta gelido, in realtà frutto di un calibrato distacco, che non è mai indifferenza o apatia: è il distacco tipico dello studioso, di colui che osserva senza mai immergersi totalmente. Anche in questo, troviamo la grandezza del cineasta.

La magnifica fotografia, curata da Dante Spinotti, è compagna ideale del discorso visivo del regista; le tonalità calde dei tramonti così belli da sembrare irreali si scontrano col bianco raggelante che pervade praticamente tutti gli ambienti, compresi quelli domestici: asettici spazi abitativi che non hanno nulla di caldo o accogliente, quasi a voler dimostrare che l’ Uomo non può trovare riparo e conforto neppure nella propria dimora. Diverso il discorso riguardante la casa di Francis, dominata dal verde e da stampe alle pareti, a soggetto lunare: il nido del Folle, è l’ unico che rispecchi la personalità di chi lo abita e la sua mente caotica.

Fondamentale e innovativo l’ uso delle musiche, con lo score elettronico ad opera dei The Reds e Michel Rubini misto a canzoni pop dell’ epoca: un accompagnamento musicale pressochè incessante e sempre in perfetta armonia con le immagini. Mann fu uno dei primi ad utilizzare la musica elettronica nello score (anche qui, impossibile non ricordare il Miami Vice televisivo) e l’ accompagnamento sonoro è di basilare importanza in tutte le sue pellicole; la musica aggiunge potenza al visivo, ma accade anche il contrario: basti ricordare la scena in cui Francis è appostato fuori dalla casa di Reba, con una banale canzone pop che si trasforma in un crescendo angoscioso grazie a ciò che scorre davanti ai nostri occhi.

Ottime le prove attoriali, a cominciare da Tom Noonan, che dà il volto a un killer difficile da dimenticare, fuori da ogni schema, dallo sguardo triste ed assente al tempo stesso. Perfetto Wiliam Petersen (già protagonista di un altro caposaldo del cinema anni ’80, “Vivere e Morire a Los Angeles”, di William Friedkin) : qui offre un’ interpretazione apparentemente pacata, capace di esprimere un grande tormento interiore.

La sceneggiatura, scritta dallo stesso Mann, è solidissima ed esemplare nell’ analisi dei personaggi, soprattutto nello studio della figura di Dollarhyde, assai approfondito e mai semplicistico, contrariamente a quanto accade, ormai troppo spesso, nel delineare i tratti degli assassini seriali. Francis non è un serial killer, è soprattutto un uomo, ma un uomo che uccide, questa è la principale caratteristica che lo differenzia dalla massa indistinta di molti assassini di celluloide.

Molti passi determinanti del libro di Harris sono stati tralasciati, per ovvi motivi di adattamento allo schermo: punti fondamentali, come l’ ossessione di Francis per il dipinto di William Blake, “Il Grande Dragone Rosso e la Donna Vestita col Sole”, e il concetto di trasformazione ad esso legato, sono qui soltanto accennati senza un’ adeguata spiegazione, lasciando lo spettatore nel dubbio e, nel contempo, invitandolo alla lettura. Ricordiamo che negli USA “Il Delitto Della Terza Luna” fu un best seller fin dalla sua uscita, cosa che ovviamente non accadde qui da noi.

Manhunter è stata la prima pellicola a portare sullo schermo la figura di Hannibal Lecter, e dai noi in Italia restò praticamente sconosciuta per anni, per poi emergere in un primo tempo dopo l’ uscita de “Il Silenzio Degli Innocenti” e , in maniera definitiva, dopo il successo di Mann nel nostro Paese, dovuto in particolar modo a “Heat”, targato 1995. Furono dunque inevitabili i facili confronti fra l’ Hannibal interpretato da Brian Cox e quello di Anthony Hopkins, ormai già entrato a far parte dell’ immaginario collettivo.

Il personaggio ha un peso differente nei due romanzi e di conseguenza, nelle due pellicole. Hopkins ha offerto una performance indubbiamente ottima ma anche assai gigionesca, fagocitando lo schermo e risultando troppo sopra le righe, nei tic involontariamente ridicoli, nelle frasi talvolta retoriche. La distinzione fra Bene e Male è decisamente netta: non vi è ambiguità in Clarice, il Male è di fronte a lei ma non la pervade.

Il Lecktor di Cox è assai diverso: la sua presenza sullo schermo è più ridotta ma non per questo non lascia un segno. Sottile, ambiguo, fascinosamente perverso, il suo gioco con Graham si svolge ad armi pari: il confine Bene / Male è tutto fuorchè nitido e Lecktor lo sa bene, nell’ attribuire al profiler una natura simile alla sua e a quella di Dollarhyde: “Non la creiamo noi la nostra natura, ce la consegnano, insieme ai polmoni, al pancreas e a tutto il resto, perché combatterla?”. Hannibal conosce il lato oscuro di Will Graham, e questa ambiguità è uno dei tanti punti di forza sia del romanzo che del film : non vi sono “buoni e cattivi” nel senso tradizionale del termine, ogni personaggio porta in sé il seme degli uni e degli altri.

Manhunter, ossia cacciatore di uomini: non uno quindi ma tutti e tre i personaggi, Graham, Dollarhyde e Lecktor ricoprono questo ruolo, nell’ essere predatori e al tempo stesso prede; Mann prende i canoni classici del genere thriller e li rielabora secondo la sua visione personale, plasmando qualcosa di inedito e sorprendente.

Un film imprescindibile, che non dà certezze e lascia disorientati, nel suo dipingere un’ umanità in tutti i suoi aspetti, anche, e soprattutto, quelli che preferiremmo non vedere.

Chiara Pani

(araknex@email.it)

Manhunter - Frammenti Di Un Omicidio

Titolo Originale: Manhunter

Usa - 1986

Regia: Michael Mann